Depuis la fin des années 1960, Christian Vogt (né en 1946) a créé une œuvre photographique qui impressionne par son inventivité créative et ses rebondissements surprenants. Il maîtrise l’art du haïku photographique ainsi que la virtuosité du récit associatif avec les images. Pour Christian Vogt, la photographie n’est jamais seulement une image, mais toujours aussi une question de ce qui se cache derrière la surface en termes de sens ou d’histoire. Il s’agit d’une réflexion sur la subjectivité du regard photographique, sachant que l’image réelle n’émerge que dans la perception du spectateur… ». Martin Gasser

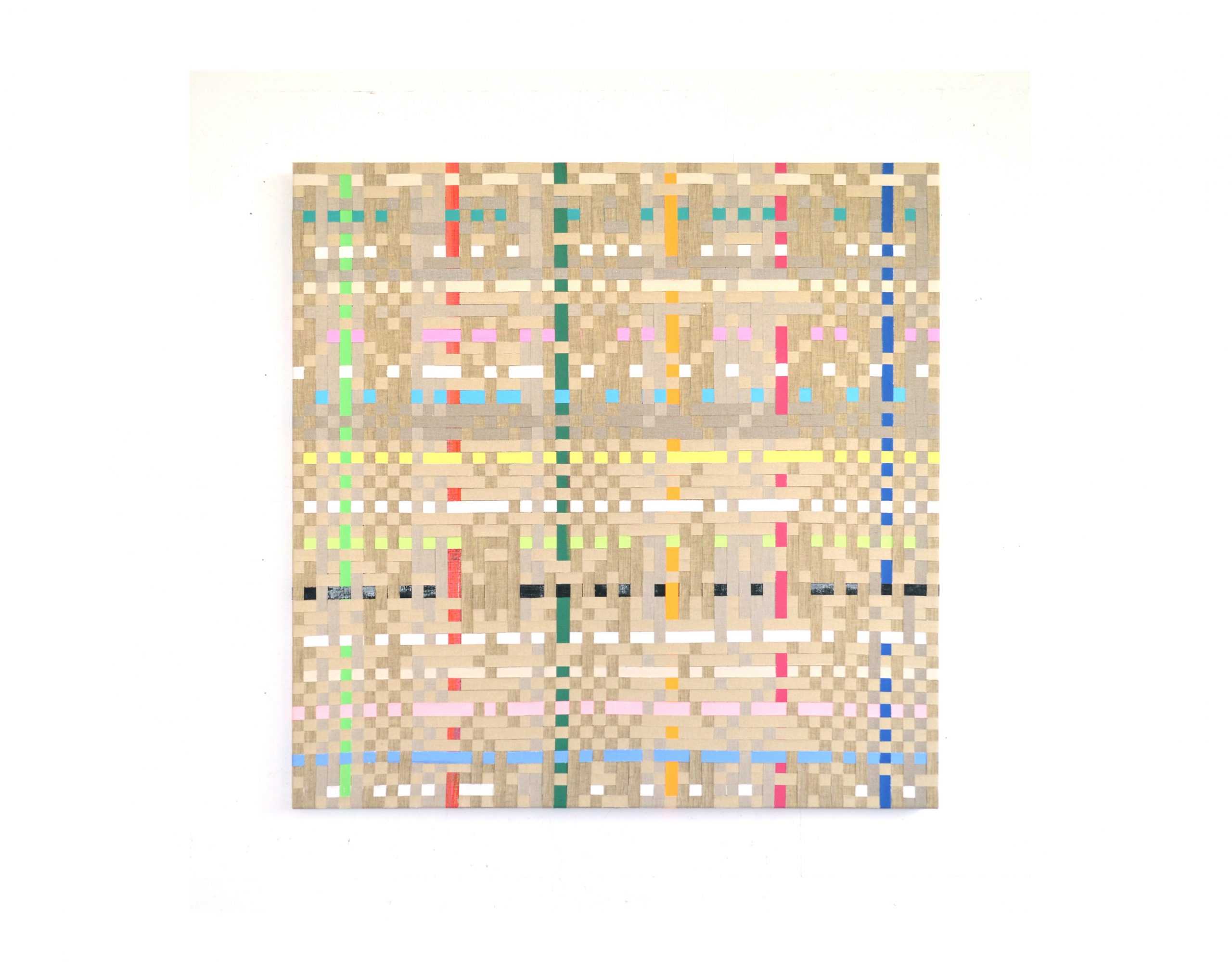

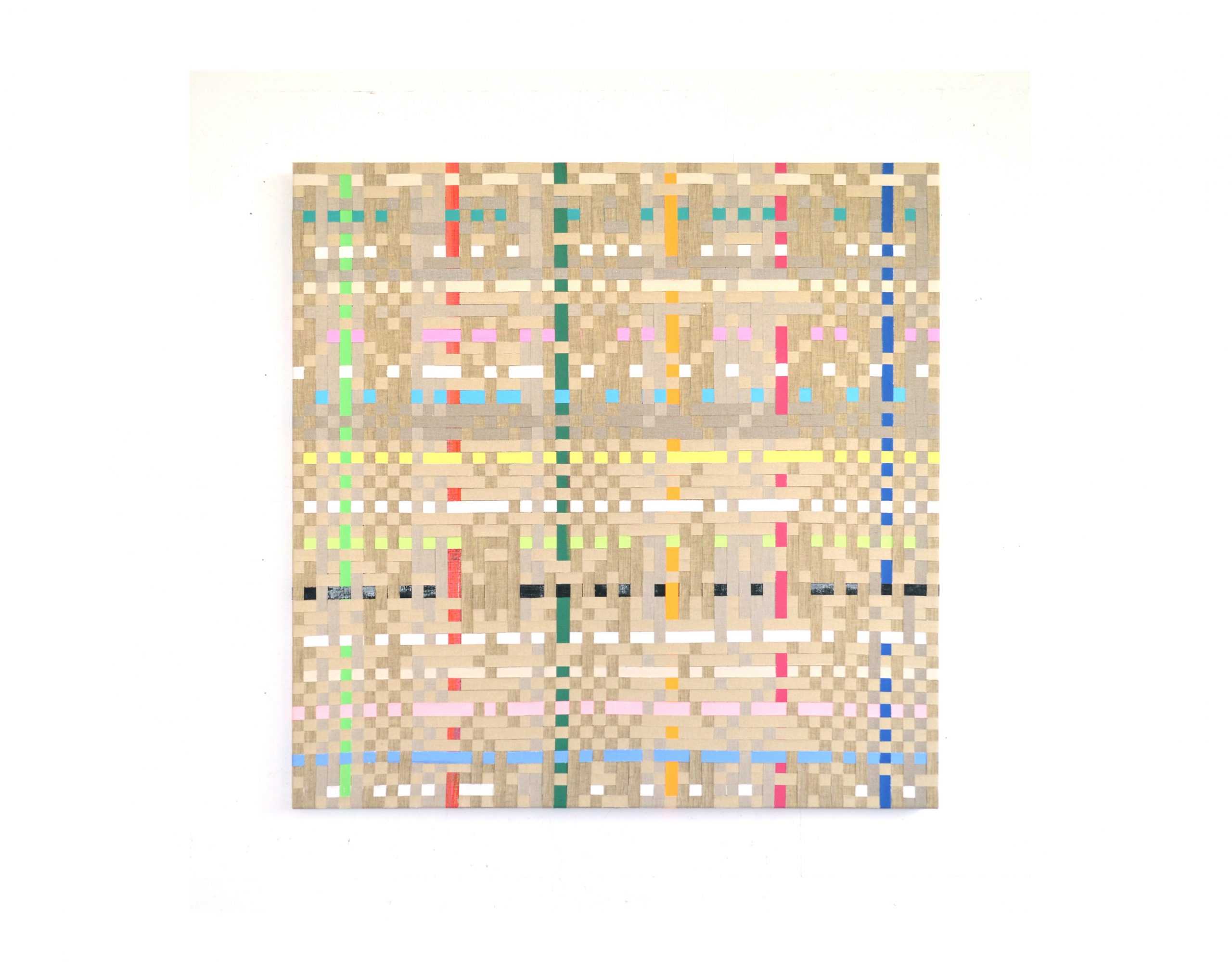

Depuis la fin des années 1980, Helen von Burg se concentre sur la peinture abstraite dans laquelle la couleur et le rythme jouent un rôle central. Avec les moyens de peinture délibérément réduits, des reflets de couleur sont créés, qui, lorsque la perspective du spectateur change, font vibrer différents éléments de couleur, créant ainsi une plasticité et évoquant des images mentales ultérieures. Dans le cadre de sa production d’images, elle a commencé à peindre sur des textiles imprimés et tissés en 2005. Dans ses dernières œuvres, elle expérimente, entre autres, des rubans et des cordes qu’elle détourne de leur fonction première et qu’elle réévalue esthétiquement. Ses œuvres se sont ainsi développées de manière cohérente en peintures murales tridimensionnelles, dont les matériaux eux-mêmes deviennent le sujet du tableau.

Mon travail artistique base sur une approche conceptuelle. Ce sont des projets qui sont dû à l’idée de créer, d’élargir un espace imaginaire ou un espace pour le possible et de le rendre accessible. Un endroit a toujours un impact sur son environnement. Des actions artistiques dans l’espace publique redessinent nôtre perception de la localité. C’est une raison pour moi de m’engager pour établir l’ancienne synagogue de Hégenheim comme endroit pour l’art.

En 1967 Robert Morris réalise à la Western Washington University une oeuvre emblématique intitulée Steam Cloud, simple nuage de fumée s’échappant du sol. A l’époque où l’artiste américain conçoit ce travail, il s’agit de penser une oeuvre comme forme aléatoire, changeante et impermanente. Il parlera d’anti-form dans un texte paru en 1968, en rupture avec les canons du minimalisme qui domine alors la scène artistique américaine. De là, on pourrait tirer les nombreux fils d’une généalogie artistique en étoile, où se mêleraient entropie, hasard, ambiguïté fondamentale, immatérialité, disparitions et effets de leurre. C’est dans cette trame que viendrait se loger le travail de Capucine Vandebrouck, quelque part entre les élevages de poussière de Duchamp et les scribbles de Sol le Witt, entre les tenants de l’arte povera et les coulées d’asphalte de Smithson, entre l’élégance âpre d’Eva Hesse et les alchimies visuelles d’Ann Veronica Janssens ou Edith Dekyndt. […] Capucine Vandebrouck travaille avec des matériaux, des techniques, des méthodes dont elle ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants, comme s’il s’agissait de révéler les secrets de la matière et l’aura invisible des objets qui nous entourent, de rendre palpable ce qui échappe. La lumière, la chaleur, l’humidité, l’écoulement ou l’évaporation de l’eau sont autant de phénomènes naturels et immatériels dont elle accueille l’évanescence avec une bienveillance poétique. […] Elle tend d’étranges miroirs qui déforment ou perturbent le monde tel que nos sens le perçoivent […] Semblant suspendre le temps et le mouvement, l’artiste donne forme à des phénomènes invisibles ou insaisissables […] Elle ne nous propose pas de croire à ce que nous voyons, mais elle ne souscrit pas non plus à la doxa minimaliste du « what you see is what you see / ce que vous voyez est ce que vous voyez ». L’artiste suggère plutôt que ce qui se voit est aussi important que ce qui ne se voit pas, ce que l’ont sait aussi intense que ce qu’on l’ont tait. Marie Cozette Rome, janvier 2017 Extrait du catalogue Mirari, imprimé grâce au soutien de l’Institut français de Stuttgart.

Troisième génération de verrier vous accueil dans un atelier neuf fini au moi d’avril 2019 au style résolument contemporain.

Né en 1972 à Hochwald (Dornach), vit et travaille à Bâle

Au croisement de l’illustration et du textile, Sara expérimente et aime créer des images à la surface du papier ou du textile. Dessins, couleurs et motifs se trouvent au centre de ses préoccupations.

Artiste pluridisciplinaire, Anthony Vest construit au jour le jour un réseau d’images tantôt en dessin, peinture ou photo, tantôt à travers objet ou installation. Il choisit le médium correspondant le plus justement à une construction personnelle d’un univers dans lequel notre œil corrompu se perd inconsciemment.

Sa démarche est une proposition d’observation, une contemplation humble et positive traduite par l’économie des moyens mis en œuvre : pour les tableaux, de l’encre de chine, de la mine de plomb, un peu de peinture beige sédiment et du bleu. Pour les bas-reliefs, du béton. Pour les sculptures, du rebus ou du pvc bombé couleur cuivre…

Anthony Vest n’a pas d’empreinte, sinon celles qu’il laisse volontairement sur le tableau en même temps que ses tampons dateurs qui garantissent l’originalité de l’œuvre. Tentative sérieuse de nous accompagner vers une profonde légèreté. Le tout, autant que possible, avec un soupçon d’ironie et une économie de moyens.

Pois de couture est une boutique de créations d’accessoires textiles en coton biologique pour toute la famille. Elle s’inscrit dans une démarche artisanale et écologique et souhaite à travers une gamme de produits sensibiliser sa clientèle sur le développement durable et le zéro déchet.

Toutes les créations sont uniques.

Mon univers est doux et poétique. Mes tissus sont choisis avec soins et mes accessoires sont confectionnés avec beaucoup de passion.