Le bestiaire enflammé de Van Gysel

Il y a quelque chose d’antique dans tout ce que fait Marie Van Gysel. Une force animale qui nous précède. Dans ses motifs on découvre des empreintes de pieds nus, de mauvaises herbes et de ces choses mystérieuses dont on ne sait dire exactement la nature, cocons, graines ou fouillis d’arbres. Barbarie rauque et gazouillis, chants faux mais vrais, champs à labourer. Marie Van Gysel travaille à bras le corps, puise en elle comme d’un trou d’argile, en sort des images

qui nous percutent. La violence de sa sculpture se reçoit en douceur, par un miraculeux équilibre. Cire, laine, encres rouges, coquillages, feutre et tissus serrés, on sent le geste chaud pousser dans la matière. Elle donne à toucher des poupées les plus étranges: dans leurs grimaces ébahies on devine une tension, le souvenir d’un cauchemar, le battement d’un tambour poilu, la caresse des cailloux. Les monstres se sont échappés, et ils flamboient sous nos mains.

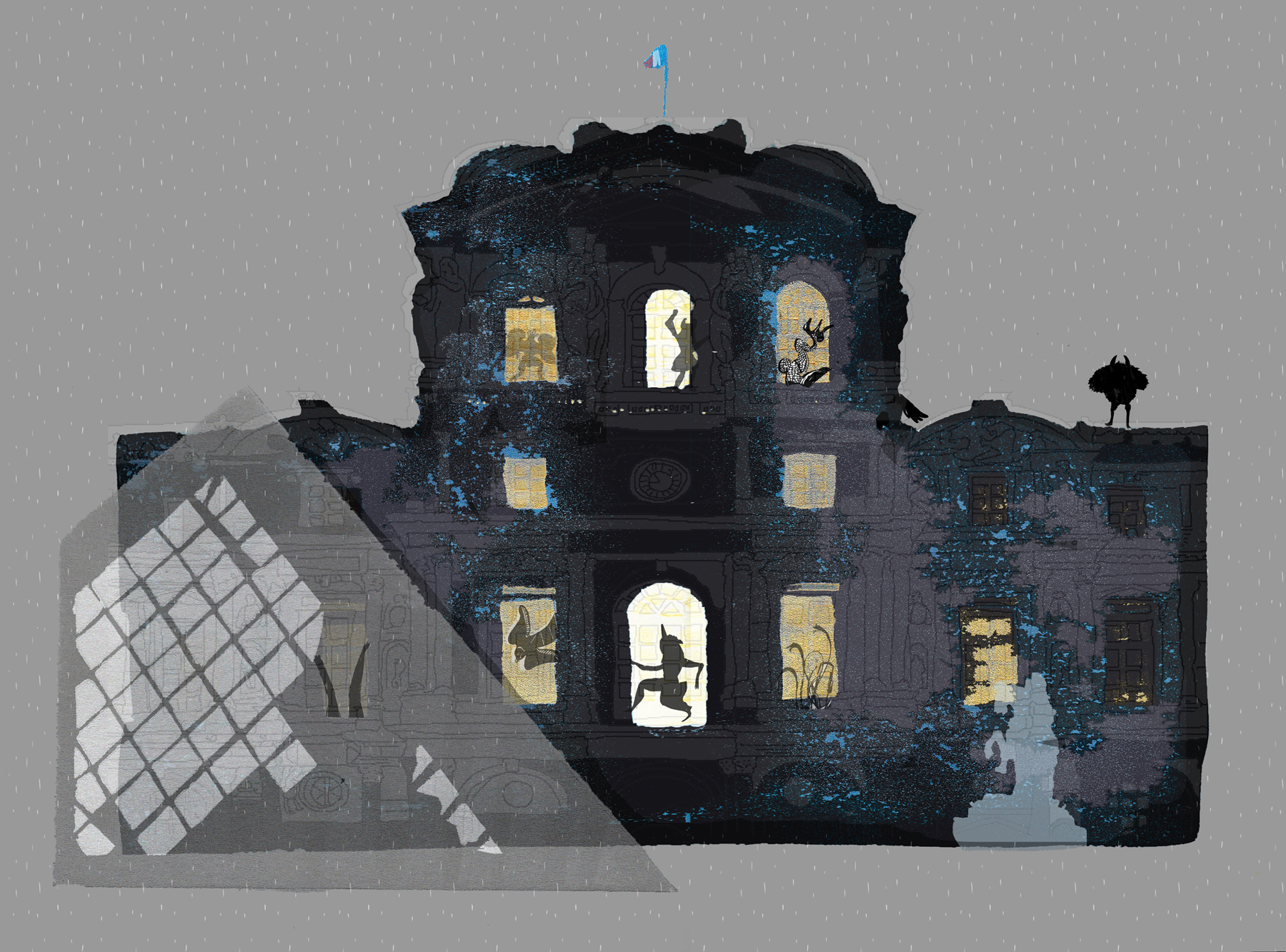

Sa horde de canards en feutre. Ils sont lourds et leurs regards se perdent derrière nous: rien ne nous dit leur age. Ils pourraient sortir d’un sarcophage, d’une caverne ou d’une barque depuis longtemps coulée. Des idoles qui s’offrent avec humilité. Les mères qui peuplent son univers: leurs seins et leurs sexes ébouriffés contiennent les légendes qui nous ont tous traversés un jour. Leurs mains exacerbées sont aussi génitrices. Nous voici confrontés à une crudité rare: nés d’un utérus, nous habitons aujourd’hui un corps matériel. Et même elle nous invite, carrément, dans des ventres vides où la température est idéale. On en devient sa créature, on a les ailes qui poussent. On se retrouve, un peu plus jeune. Marie Van Gysel travaille pour dénouer, pour guérir, pour vivre, pour jouir. Elle soulève dans son atelier des jupes insoupçonnées. Apparaissent alors des princesses callipyges et des loups débonnaires, des masques hagards, des figures grotesques, toutes étonnées d’être nées. C’est nous ! Dans le chaudron, la matrice, là où bout la gelée royale. Là où tout reste encore à faire.

Joseph Kieffer