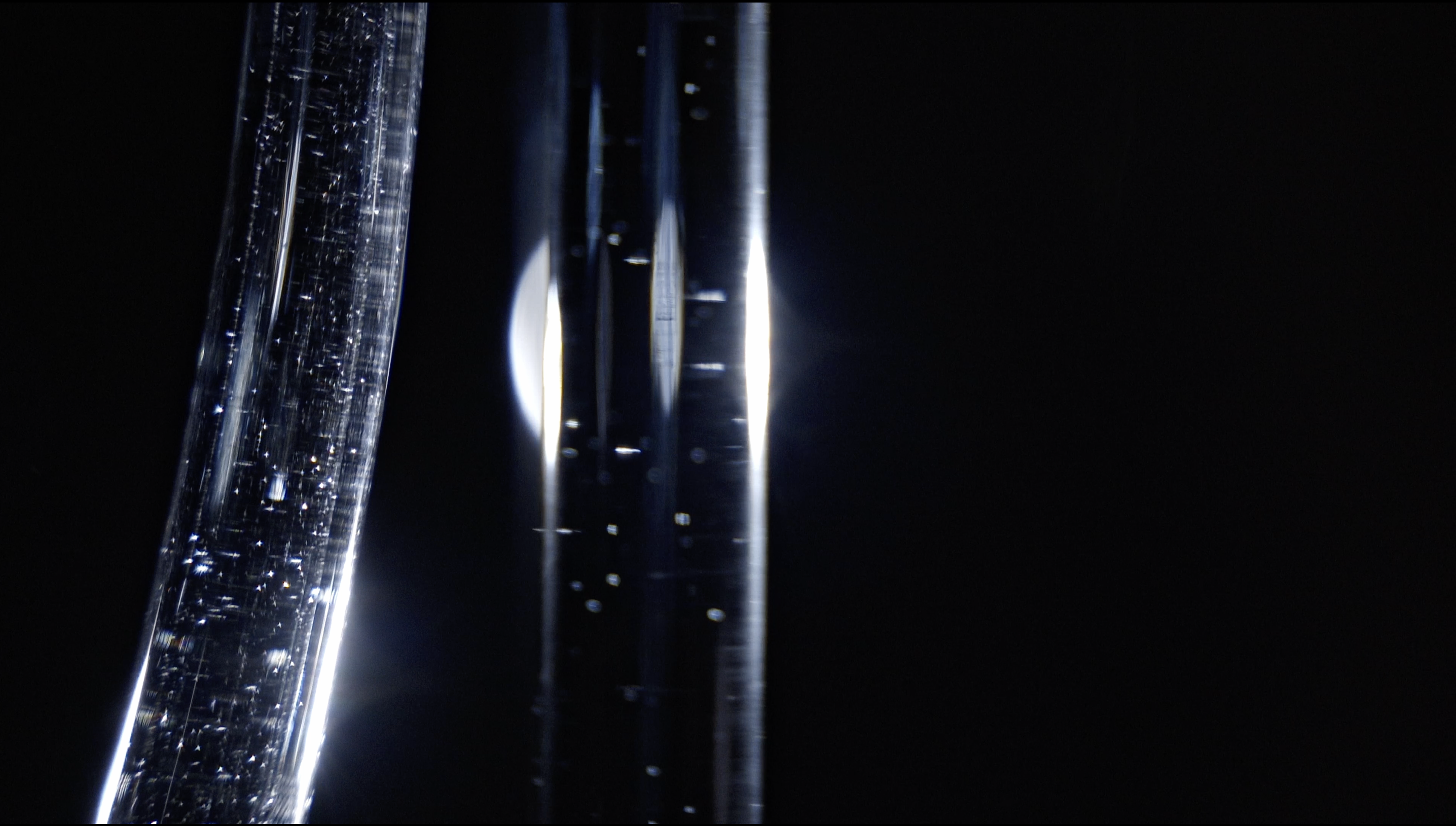

Pratiques : Multimedia

Thibault Arnoul

itôt sorti de l’école, Thibault a d’abord tenté de faire du Cadeau une discipline, un métier. Son idée: transfromer un art de vivre en plan de carrière. Devant la difficulté, auquelle il n’était pas préparé, il s’est résolu a chercher par tous les moyens à devenir riche sans travailler. Il a passé de longues années à mettre au point des machines à dessiner qui ne lui ont apporté pratiquement que des problèmes. Plus récemment, il a inventé un monnaie collaborative internationale appelée le Blansaint. Le fil rouge de son travail est un questionnement autour de la valeur des choses, dans leurs relations avec le système (argent, travail) et l’intimité.

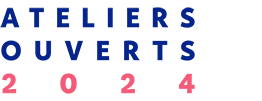

John Caldera

Après avoir eux une longue discussion avec les peuples des animaux de la forêt des hautes Vosges

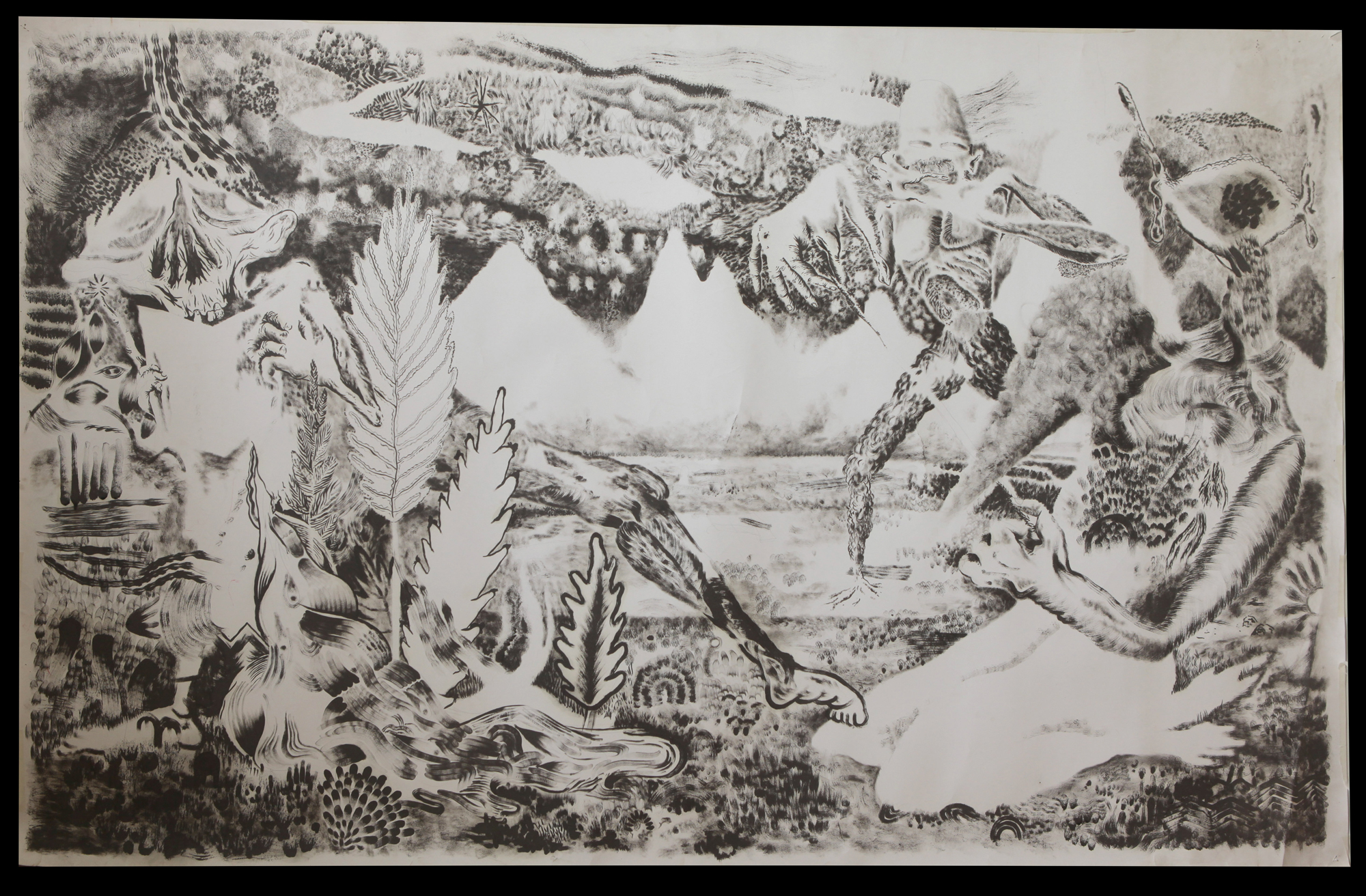

Johanna Jackie Baier

Baier est née le 03.05.1955 à Kiel et obtient son baccalauréat à Hambourg.

Suivent des études aux universités de Hambourg, Bochum et Essen.

En 1982, elle obtient une maîtrise en littérature et en sciences du langage à l’université d’Essen avec une thèse sur le concept d’imagination d’Alexander Kluge.

Après l’obtention de son diplôme, elle travaille d’abord comme chef opérateur et directeur de production, puis comme assistant réalisateur pour plusieurs sociétés de production.

Parallèlement à ces activités, elle travaille dans le milieu indépendant du cinéma et des médias en RFA. Baier développe de nombreux projets, produit et réalise des documentaires et des courts métrages, dont beaucoup en format Super8, notamment la compilation de long métrage DIE MISSION – FILM VOM FRIEDEN UND SEINEM KRIEG, qui a été présentée en première au Forum international de la Berlinale en 1984.

En 1993, elle déménage à Berlin.

Depuis 1997, Johanna Jackie Baier est aussi officiellement une femme.

Après avoir changé de sexe, elle continue à réaliser des films : Séries TV et courts métrages et documentaires indépendants. Johanna Jackie Baier réalise entre autres les séries de Grundy-Ufa « Alle Zusammen » et « Gute Zeiten – Schlechte Zeiten ». Entre 2000 et 2010, elle tourne en tant que réalisatrice pour BAVARIA-Film/Das Erste quelques blocs de la série quotidienne MARIENHOF.

Depuis 1999, elle travaille de plus en plus comme photographe indépendante, et participe à de nombreuses expositions et salons.

En 2006/7 , elle participe à l’exposition SEXWORK (Neue Gesellschaft für bildende Kunst, Berlin) avec une sélection de 20 travaux photographiques et un court-métrage.

En 2011, le documentaire cinématographique HOUSE OF SHAME de J.Jackie Baier est présenté en avant-première dans la section Panorama du 61e Festival du film de Berlin. Prix du MEILLEUR DOCUMENTAIRE au Festival CHÉRIES – CHÉRIS, Paris/France 2011, sortie en juin 2012.

En 2013, c’est la Première mondiale du film documentaire JULIA aux X. Venice Days / Giornate degli Autori dans le programme officiel de la 70e Mostra de Venise.

Ce documentaire cinématographique a été soutenu par le Medienboard Berlin-Brandenburg, le BKM ainsi que la Culture Support Foundation of the Republic of Lithuania, il obtient une mention spéciale et 5 distinctions en tant que MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE / BEST DOCUMENTARY lors de sa projection dans des festivals internationaux en 2014. En 2017 Baier est nommé membre ordinaire de l’Académie allemande de photographie. J.Jackie Baier vit et travaille à Berlin.

Achille Zussy

J’ai toujours eu une fascination débordante pour la fiction. Je crois que les histoires que nous nous racontons sont un moyen de s’évader, de rêver ne serait-ce qu’un instant. John Stuart Mill disait que « La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres », je pense que la fiction offre une liberté infinie, sans envahir celle des autres. C’est également pour moi, un formidable vecteur de sens ayant une influence importante sur la réalité de chacun.

C’est ainsi que j’ai commencé a créer des univers fictifs. Ces univers ont pour vocation de rester incomplets pour laisser part à l’imagination du lecteur.

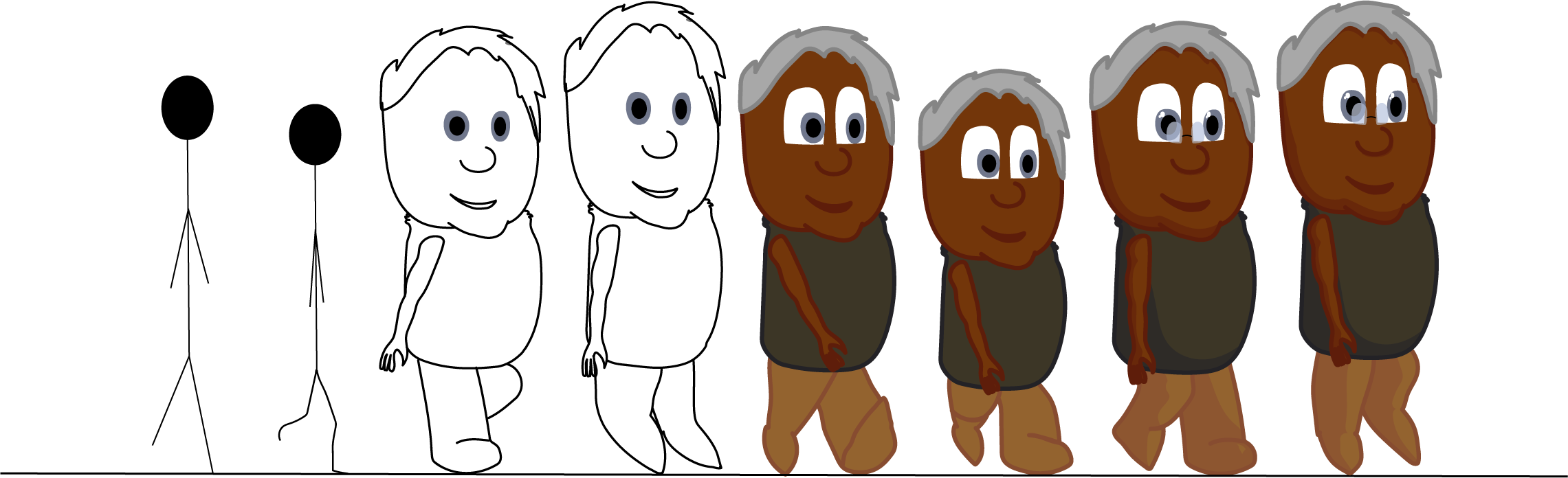

Petit à petit, l’envie de faire vivre mes personnages a émergé en moi. J’ai décidé de m’aventurer dans l’animation. En m’inspirant des dessins animés et livres de mon enfance, je crée des films d’animation pour enfants.

À travers mes créations, je souhaite transmettre des messages tout en restant accessible grâce à une grande simplicité.

Hélène Gouvion

Corentin Denos

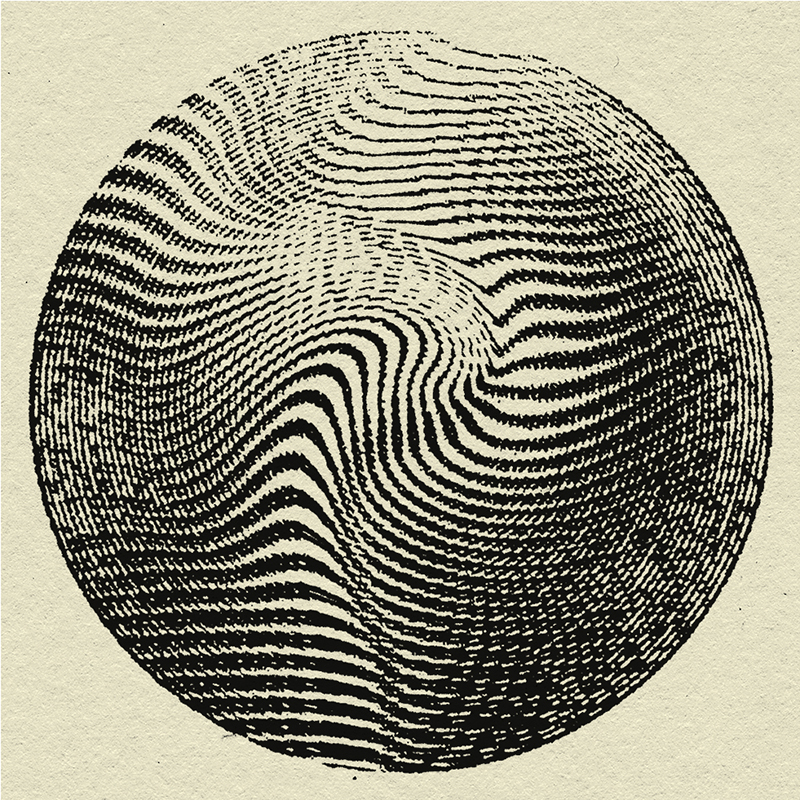

Mes illustrations touchent au monde de l’op-art et du psychédélique sympathisant avec l’univers de la musique.

Je travaille mes lignes de manière numérique, principalement en noir et blanc pour les imprimer ensuite en serigraphie, ou les décliner sur divers supports éditoriaux.

Eliyah Reichen – ensemble l’imaginaire

Philippe Koerper – ensemble l’imaginaire